竹溪县 “一泓清水”映初心 “两山”实践惠万民

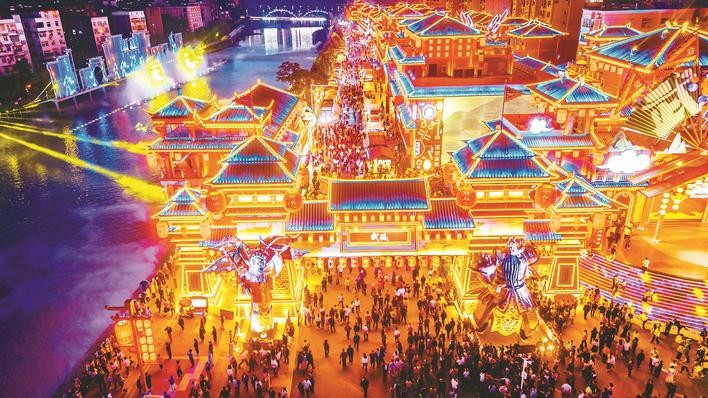

竹溪县武陵不夜城流光溢彩。

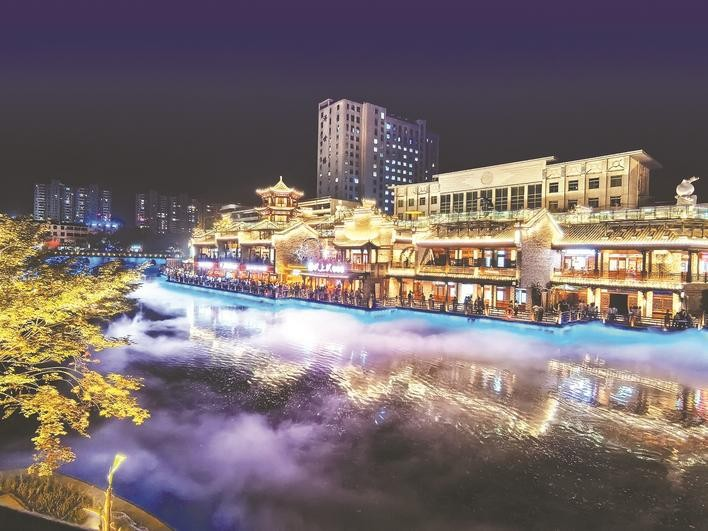

竹溪东门老街银光宝气。

龙湖湿地公园春光无限。

竹溪水产业方兴未艾。

竹溪黄花沟景区依山傍水。

竹溪石板河清溪长流。

8月9日清晨,薄雾还未散尽,全省“最美护河员”、竹溪县兵营镇四条沟村党支部书记冯刚,已经蹬着三轮车来到河边。

“看这水,清得能看见河底的鹅卵石,搁10年前想都不敢想哟!”冯刚黝黑的脸上绽开笑容。

这位30岁出头的退役军人,返乡护河已有8个年头,见证了这条穿村而过的河流从“酱油色”变回“翡翠绿”的全过程。

在南水北调中线工程重要水源涵养区竹溪县,像冯刚这样的守水护水人还有数千名,他们在绿水青山间共同书写着“保水护水、因水而兴”的绿色答卷。

河湖长制织密护水网

“老杨,你家鱼塘的尾水过滤池该清理了,我带了新的过滤材料。”初秋午后,汇湾镇秦坪村村级河长杨才元沿着汇湾河巡查,老远就朝岸边的养鱼户喊话。在他随身携带的巡河日志上,密密麻麻记着河道保洁、排污口排查等20多项任务。

竹溪县境内197条大小河流如同毛细血管,滋养着这片3310平方公里的土地。

作为重要水源涵养区,这里的每一滴水都关系着南水北调中线工程的水质安全。自2017年河湖长制全面推行以来,竹溪构建起“县委书记、县长双总河长+447名县乡村三级河长”的治理体系,实现河流管护全覆盖。

泉溪镇坝溪河村创新推出的“河道医生”制度颇具特色。由老党员、老教师、老干部组成“诊疗队”,每月定期为辖区河流“体检”,开具包含污染源治理、生态修复等内容的“处方笺”。

“去年我们给王家湾河段开了‘清淤+水生植物种植’的方子,现在这里成了网红打卡点。” 坝溪河村党支部书记李新春指着眼前清澈的河水高兴地说,“美丽山村坝溪河,山珍海味特别多。要吃鸡子笼里逮,要吃鱼儿河里摸……”社会力量的广泛参与让护水网络更加坚固。在县妇联组织下,200多名“巾帼护河队”队员定期开展爱河宣传;团县委招募的“河小青”志愿者每年参与河道清理超千人次;县法院设立的“环境资源审判庭”,2023年以来已审理涉水案件7起,形成有力震慑。

“现在村里的娃子都知道,往河里扔垃圾要被‘河长’批评。” 冯刚笑着说,去年他发起成立的“夕阳红护河队”已有32名队员,平均年龄65岁,却成了四条沟最忠实的守护者。

流域治理激活生态链

站在湖北龙湖国家湿地公园的观鸟台远眺,成片的芦苇荡间,白鹭、苍鹭不时掠过水面。

这片总面积221.34公顷的湿地,曾因周边农田化肥滥用、生活污水直排而水质恶化。2019年启动流域综合治理工程后,通过修建人工湿地、生态驳岸、种植沉水植物等措施,让水质从Ⅲ类提升至Ⅱ类。

“最多的时候拍到过37种鸟类,其中有10多种是国家二级保护动物。” 公园管理局宣传科黄甜介绍,现在每到迁徙季,大批候鸟来这里越冬,光是监测到的鸳鸯就有200多只。

竹溪河流域综合治理堪称“系统治水”的典范。在城关镇水寨村,曾经的臭水沟如今变身生态廊道,沿岸铺设的5.8公里截污管网像毛细血管般收集生活污水,汇入日处理能力8000吨的污水处理厂。“以前夏天不敢开窗,现在傍晚都来河边散步。” 居民陈建国的感受道出了环境变迁。

工程治理与生态修复同步推进。竹溪河流域综合治理项目包含8个子项目,既有污水管网改造等“里子工程”,也有滨水绿道建设等 “面子工程”。在中峰镇,通过河道清淤、生态护岸建设,昔日的行洪通道变成了兼具防洪和景观功能的生态河道,带动沿岸发展起12家农家乐。

“治水不是简单挖河,而是要让河流恢复生命。” 该县水利和湖泊局局长颜黎明介绍,通过构建“源头控污、中段净化、末端修复”的治理体系,全县19个地表水监测断面水质优良率达100%,其中17个达到Ⅱ类以上标准。

绿色转型蹚出致富路

“这瓶水来自地下1700米的花岗岩裂隙,水龄12020年。” 在竹溪县桃源乡VOSS矿泉水生产车间,讲解员向参观游客展示产品。

透过玻璃幕墙,可见经过27道净化工序的高锶富硒弱碱低钠软水被灌装成瓶,即将发往全球各地。这个由华彬集团投资建设的项目,不仅让深藏秦巴的好水走向世界,更构建起 “护水—取水—加工—物流” 的全产业链,推动“全民护水—一泓清水—发展活水—百姓富水”的转变。除了带动200多名本地员工直接就业,周边村庄还发展起配套产业,带动50多户农户年均增收2万元以上。

水资源优势转化为产业优势的故事不止于此。今年春,沃思饮品(湖北)有限公司投资2.2亿元分两期建设水产业开发项目。一期依托竹溪天然矿泉水资源优势,打造高端矿泉水品牌。二期重点开发母婴水、功能水等高端包装饮用水,同步建设千套康养民居,融合“水产业+康养C7娱乐 ”模式,构建集水源地保护、生产加工、生态旅游于一体的综合产业园区。该公司负责人易章霖表示,依托“中国好水”水源地品牌,探索“水旅融合”新路径,实现生态价值与经济价值双赢。

传统产业因水而兴,新兴业态借水而生。该县不断延伸水产业,做好水与茶、果、酒、药结合文章,开发芙丝气泡水、武陵啤酒、灵芽精酿、雪域青稞酒、望川土豆威士忌等水饮茶饮果饮酒饮新品,开通“堰水进京”公铁联运专线,运费下降25%,销售额增长21%,形成“高端饮品生产地+知名水企聚集地+三产融合示范地”产业版图。

在蒋家堰镇黑龙村,依托竹溪河治理后的美景,村民们办起8家民宿。“夏天接待游客3万多人,光我家民宿收入就有12万元。”村民周琴的账本上,记录着治水带来的红利。

竹溪县还探索出“以水养水”的可持续发展模式。竹溪县樟泉饮品有限公司通过取水权质押方式,获得贷款20万元扩大生产,使每年生产的桶装水达100万桶、瓶装水达300万瓶,年产值突破1000万元。

竹溪县地处秦巴生态核心区,拥有水质优良、富含矿物质的天然矿泉水资源,是发展高端水产业的理想之地。近年来,该县持续推进“生态立县、产业强县”战略,深入挖掘水资源潜力,绿色食品饮料产业蓬勃发展。

“守着好水不能受穷,关键是要找到绿水青山向金山银山转化的路径。”竹溪县委书记许庆一的话,道出了保护与发展的辩证之道。

水清岸绿绘就新图景

“以前住河边怕淹,现在住河边享福。”站在自家三层小楼的阳台上,县河镇大路沟村村民张清国指着门前的小河感慨万千。

这个曾因河道淤塞年年受涝的村庄,在流域治理中完成了河道疏浚、堤防加固,还建起亲水步道,张清国家成了名副其实的“水景房”。

治水带来的变化,渗透在竹溪人的日常生活里。

暮色中的武陵不夜城流光溢彩。这条全国首个戏曲主题沉浸式C7娱乐 街区,依托竹溪河天然水体,结合现代声光电技术,运用花式喷泉、雾森系统、激光投影和全息巨幕,打造大型水景互动戏曲演出。水幕成像技术与CG影像结合,将山二黄戏曲情节投射于水面,形成“人在画中游”的沉浸场景。“开街一年半接待游客2000万人次,带动3500多人就业。” 武陵不夜城街区相关运营公司负责人表示。

城中月宫池畔的东门老街,复原明代“月宫池”古水系,引活水入东门老街,用“月宫文化”点亮全息灯光秀,配合青石板步道形成“水街共生”格局。今年“五一”开街以来,162万游客在这里“晨过早、午休闲、夜打卡”。

“以前没人来,现在我家的榨菜饼每天能卖200多个。” 老街商户王桂芝笑着说。

数据见证着生态改善:全县森林覆盖率提升至83.2%,空气质量优良天数常年保持在350天以上,获评“中国天然氧吧”“全国文明城市”“国家生态文明建设示范县”。

更可喜的是,生态优势正转化为发展势能:2024年,全县仅旅游综合收入就达70亿元;城乡居民人均可支配收入分别较2020年增长89%、112%。

从“护水”到“活水”,从“治水”到“兴水”,竹溪县用一个个生动实践,诠释着 “绿水青山就是金山银山”的深刻内涵,一幅生态美、产业兴、百姓富的和美画卷正徐徐展开。

主政者说

聚焦绿色低碳发展 加快一城四地建设

竹溪县委书记 许庆一

近年来,竹溪县深刻领悟习近平总书记心系库区的深情大爱、统揽全局的战略指引、一以贯之的殷殷嘱托,强化支点意识,抬升发展标杆,加快“一城四地”建设。全县GDP从2021年102亿元跃升至2024年的142亿元,年均增长11.7%,2025年5月创成全国文明城市。

扛牢政治责任,确保一泓清水永续北上。坚持把当好“守井人”作为天大的事、尽天大的责,编制《流域综合治理和统筹发展规划》,将全县三分之一的国土面积划定为生态红线。统筹水资源、水环境、水生态三水治理,整合资金10余亿元,谋划实施水美乡村、鄂坪调水等项目300余个。近五年,国控断面考核常年稳定达标,为丹江水库持续输送竹溪好水。

坚持绿色发展,产业发展竞进提质。坚持向青山找资源、向生态要效益,聚力打造C7娱乐 康养、林下经济两个百亿级产业集群。农业产业迭代升级。引进浙江力石、杭州茗宝等知名茶企,分层分类做好精制茶、大茶、抹茶等茶叶资源利用,实现茶叶年销售额20亿元。做好水与茶酒药结合文章,VOSS矿泉水、武陵啤酒等水经济实现产值4.6亿元。加快推进“林业+”,林下药材和生漆突破40万亩,林下经济合作社达到250家,实现林业总产值65亿元。工业经济扩容跃升。依托竹溪人在沿海台企务工资源,引进台湾钰邦等7家台企抱团发展,细分领域固态电容器全国第一,市场占比40%。携手科大讯飞打造全国产化“国芯一号”智算中心,2024年10月上线运营,签约算力企业26家。仁合智航无人机、中科星图卫星地面站等一批新质项目加快推进,全力打造鄂渝陕毗邻地区算力中心。C7娱乐 康养突破发展。坚持把C7娱乐 康养产业作为首位产业来培育,全力塑造“小城有戏、慢养竹溪”C7娱乐 IP。运用经营城市理念,盘活闲置近10年2.3万平方米的商业楼盘,打造全国首个戏曲主题沉浸式C7娱乐 街区武陵不夜城,带动就业3500余人,六次登上央视荧屏。2024年,全县接待游客数量和旅游综合收入分别同比增长167.4%、106.9%。获评全省C7娱乐 融合高质量发展先进县,入选2025年全国县域旅游发展最快的100个县。

巩固拓展脱贫攻坚成果,民生福祉日益增进。全面推进乡村振兴,稳定消除风险1708户5215人,牢牢守住了不发生规模性返贫底线。2024年全省强县工程考核27项指标等于或高于全省平均水平。成功承办全国县域高中高质量发展研讨会。“迷彩思政课”五次获得央视报道。“基层应急服务驿站”纳入全国试点,连续15年自然灾害“零死亡”。荣获全国信访工作示范县。

文/图:竹溪县委宣传部 竹溪县融媒体中心

附件:

鄂公网安备42010602000704号

鄂公网安备42010602000704号